Bioraffinerie: Effektive Technologien & entscheidende Marktchancen für eine nachhaltige Zukunft (2025)

Gute Bioraffinerie-Projekte schließen die Lücke zwischen Abfall und Wertschöpfung: Aus Reststoffen und Biomasse entstehen Energie, Kraftstoffe und Plattformchemikalien. 2025 gewinnt das Thema in Deutschland rasant an Bedeutung – getrieben von Klimazielen, EU-Politik und dem Druck, CO₂-intensive Prozesse zu dekarbonisieren. Dieser Guide zeigt verständlich Technologien und konkrete Marktchancen.

Wir beleuchten die wichtigsten Pfade – thermochemisch (z. B. Pyrolyse, Vergasung) und biochemisch (z. B. anaerobe Vergärung, Fermentation) – und übersetzen Technik in Business-Nutzen: Erlösströme, CAPEX/OPEX-Treiber, Genehmigungen sowie typische Einsatzstoffe von Lebensmittelabfällen bis Kunststoffen. So erhalten Entscheider eine klare Orientierung, wie aus Konzepten umsetzbare Projekte werden.

Als Praxisbezug dient die Rheine Bioraffinerie GmbH & Co. KG: Positionierung, Technologie-Schwerpunkte und Chancen im deutschen Markt. Ziel: ein realistischer Blick darauf, wo sich Investitionen heute lohnen – und welche nächsten Schritte für Unternehmen und Kommunen sinnvoll sind.

Was ist eine Bioraffinerie?

Im Kern handelt es sich um eine moderne Konversionsanlage für Biomasse und Abfälle: Mittels thermochemischer und biochemischer Prozesse entstehen Energie, Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien. Ergebnis: weniger Deponie, geringere Emissionen, zusätzliche Erlöse – und ein klarer Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.

Damit ein Vorhaben wirtschaftlich funktioniert, müssen Feedstock, Technologie-Mix und Geschäftsmodell zusammenpassen: Welche Reststoffe sind verfügbar? Welche Produkte finden regional Absatz? Welche Förderungen und Genehmigungen greifen in Deutschland? Praxisfälle zeigen, wie Projekte von der Machbarkeit bis zum Betrieb strukturiert werden.

Begriff, Zweck und Nutzen

Solche Anlagen überführen Biomasse und Reststoffe in Energie, Kraftstoffe und wertschöpfende Chemikalien. Sie entlasten Deponien, senken Emissionen und schaffen lokale Wertschöpfung – vorausgesetzt, Feedstocks sind gesichert, Prozesse skalierbar und Absatzmärkte definiert. Das erhöht Investierbarkeit für Kommunen und Industrie.

Unterschied zu klassischen Abfall-/Energieanlagen

Im Vergleich zu Müllverbrennung oder reinem CHP folgt diese Anlagenklasse einer Kaskadenlogik: Aus einem Input entstehen parallel Energie, Kraftstoffe, Plattformchemikalien und Materialien. Statt eindimensionaler Verwertung wird die Wertschöpfung je Fraktion optimiert – mit höherem Output pro Tonne und hoher Flexibilität.

Konventionelle Anlagen monetarisieren primär Kilowattstunden; hier werden mehrere Produktströme erschlossen, LCOE/LCOF durch Co-Produkte gesenkt und ESG-Kennzahlen verbessert (LCA, Recyclingquote). Zusätzlich integrieren moderne Konzepte geschlossene Stoffkreisläufe, CO₂-Nutzung und definierte Qualitäten – bei zugleich strenger Compliance und resilienteren Erlösen.

Einsatzfelder in Industrie und Kommunen

Industrie nutzt konversionsbasierte Anlagen für Prozessenergie, Dampf und Wertstoffe: Lebensmittel, Papier, Chemie, Kunststoffe, Zement. Pyrolyseöle dienen als Rohstoff, Biogas treibt BHKW oder wird zu Biomethan aufbereitet. Eine Bioraffinerie erschließt zusätzliche Erlösströme, senkt CAPEX/OPEX je Tonne Input und verbessert ESG-Kennzahlen durch messbare Emissionsminderungen entlang der Lieferkette. Nebenprodukte erhöhen die Marge spürbar.

Kommunen und Stadtwerke verwerten Bioabfall, Grünschnitt, Klärschlamm und Reststoffe zu Strom, Wärme und Düngeprodukten. Biomethan speist das Gasnetz, Wärme stabilisiert Fernwärme. Geschäftsmodelle kombinieren Gate-Fees, Energieverträge und Zertifikate. Ergebnisse: weniger Deponie, stabile Gebühren, lokale Jobs. Förderprogramme von Bund und Ländern beschleunigen Planung, Genehmigung und Finanzierung. Kommunale Partnerschaften reduzieren Risiken und Kosten.

Typen von Bioraffinerien

In der Praxis teilt man Anlagen in drei Hauptklassen: thermochemisch, biochemisch und hybrid. Jede Klasse verarbeitet unterschiedliche Einsatzstoffe, erzeugt andere Produktkörbe und folgt eigenen CAPEX/OPEX-Logiken. Die richtige Bioraffinerie-Architektur hängt von verfügbaren Reststoffen, lokalen Abnehmern (Energie, Chemie, Landwirtschaft) und regulatorischen Rahmenbedingungen ab.

Entscheider sollten vom Markt her denken: Welcher Produktmix (z. B. Pyrolyseöl, Biogas/Biomethan, Plattformchemikalien, Düngemittel) erzielt in der Region die besten Margen? Danach werden Technologiepfade kombiniert, Materialströme kaskadiert und Engpässe (Trocknung, Logistik, Genehmigung) gezielt entschärft, um den LCOx je Tonne Input zu senken.

Thermochemisch (Pyrolyse, Vergasung, Hydrothermische Prozesse)

Thermochemische Routen knacken komplexe Reststoffe schnell: Pyrolyse liefert flüssige Öle und feste Kohlen, Vergasung erzeugt Synthesegas für Strom, Wärme oder chemische Weiterverarbeitung, hydrothermale Verfahren (z. B. Verflüssigung) arbeiten effizient bei nassen Feedstocks. Vorteil: hohe Durchsätze, definierte Qualitäten, gute Integration in bestehende Industrie- und Energieparks.

Worauf es ankommt: stabile Zufuhrströme, präzise Aufbereitung (Sortierung, Korngröße, Feuchte) und verlässliche Offtaker. Contracting-Modelle und Abnahmeverträge minimieren Preisrisiken. Smart ist, Nebenprodukte (z. B. Biochar, Prozesswärme) mitzudenken, um zusätzliche Erlöse zu generieren und die Wirtschaftlichkeit robuster zu machen.

Biochemisch (Anaerobe Vergärung, Fermentation, Kompostierung)

Biochemische Pfade punkten bei organikreichen Strömen: Vergärung wandelt Küchenabfälle, Gülle oder Schlämme in Biogas/Biomethan, Fermentation erschließt Plattformchemikalien, Kompostierung liefert Bodenverbesserer. Diese Linien sind emissionsarm, gut skalierbar und politisch oft klar gefördert – ideal für Kommunen und Agrarregionen.

Erfolgsfaktoren: saubere Substrate, kontinuierliche Substratlogistik, Wärmenutzung und ein klares Vermarktungskonzept (Gasnetzeinspeisung, Dünger, CO₂-Nutzung). Monitoring (Gasertrag, TS/VS, H₂S) und vorausschauende Instandhaltung halten die Auslastung hoch und die Stückkosten niedrig.

Hybride Konzepte und Kaskadennutzung

Hybride Anlagen verbinden beide Welten: Organik geht in die biochemische Linie (Biogas, Dünger), schwer verwertbare Fraktionen in die thermochemische (Öle, Syngas). Durch Kaskadennutzung wird jeder Stream optimal verwertet; Abwärme, CO₂ und Reststoffe fließen in nachgelagerte Prozesse – Kreislauf statt Einweg.

Das Ergebnis sind resilientere Geschäftsmodelle: mehrere Erlösquellen, bessere ESG-Kennzahlen, geringere Abhängigkeit von Einzelpreisen. Planungstipp: mit einer Kernlinie starten, Offtaker sichern, dann modular erweitern (z. B. Upgrading, CO₂-Verwertung, Chemie-Downstream), um CAPEX risikoarm in Stufen zu deployen.

Feedstocks (Einsatzstoffe)

Eine Bioraffinerie steht und fällt mit der Qualität und Verfügbarkeit der Einsatzstoffe. Entscheidend sind Charakterisierung (TS/VS, Wassergehalt, Asche, Chlor/Schwermetalle), saisonale Schwankungen und die logistische Reichweite. Saubere Vorbehandlung (Sortierung, Zerkleinerung, Trocknung/Waschung) reduziert Störungen, erhöht Ausbeuten und senkt OPEX.

Ebenso wichtig sind Lieferverträge und Preislogiken: Gate-Fees bei Abfällen, Indexpreise bei Biomasse, Bonifikationen für konstante Qualität. Eine kluge Blend-Strategie (Mischungen) stabilisiert Heizwert, Feuchte und Asche und macht Anlagen robuster gegenüber Markt- und Ernteschwankungen.

Bioabfälle & kommunale Reststoffe

Kommunale Bioabfälle, Grünschnitt und Küchenreste sind ideale Quellen für Vergärung und Kompostierung. Der Schlüssel liegt in der Getrenntsammlung, niedrigen Störstoffanteilen (Plastik, Glas) und Hygienisierung. Digestat kann zu Dünger aufgewertet werden; Abwärme und CO₂ aus der Gasaufbereitung steigern die Gesamteffizienz.

Restabfälle liefern nach Vorbehandlung heizwertreiche Fraktionen für thermochemische Linien. Kritisch sind Geruchsmanagement, Entwässerung, Sand-/Steinaustrag und eine belastbare Annahmelogistik. Kommunale Verträge sichern Mengenkontinuität, während Energie- und Düngerabnehmer die Erlösseite stabilisieren.

Landwirtschaftliche Reststoffe, Forst- und Industriebiomasse

Stroh, Gülle/Mist, Landschaftspflegeholz, Sägerestholz oder Papierfaser-Schlämme bieten große Potenziale. Herausforderungen sind Asche, Alkalien, Silikate und Feuchte. Baling-/Hackschnitzel-Logistik, Lagerung (Schimmel, Selbstentzündung) und Qualitätssicherung entscheiden über Verfügbarkeit und Betriebssicherheit.

Mit Zertifizierungen (z. B. RED-II/III), Nachhaltigkeitsnachweisen und Langfristverträgen entstehen verlässliche Lieferketten. Thermochemische Pfade profitieren von trockener, homogener Biomasse; biochemische Linien benötigen konstante Substratströme und Nährstoffbilanzen. Kaskaden mit Holz-/Agrarreststoffen erhöhen Ausbeuten und reduzieren Entsorgungskosten.

Kunststofffraktionen (z. B. für Pyrolyse)

Für chemisches Recycling eignen sich vor allem polyolefinreiche Ströme (PE, PP). PVC- und halogenhaltige Anteile erfordern Dechlorierung bzw. sind auszuschleusen. Waschen, Granulieren und enge Spezifikationen (Schmelzindex, Metalle, Asche) sind Pflicht, damit Ölausbeute und Produktqualität stimmen.

Abnehmer sind Raffinerien und Chemie mit Mass-Balance-Zertifikaten (z. B. ISCC PLUS). Regulatorisch sind EPR-Vorgaben und „Recycling“-Definitionen zu beachten. Vertraglich sichern Mindestqualitäten, Preiskorridore und Abnahmegarantien die Wirtschaftlichkeit; Nebenprodukte wie Gas/Char werden energetisch oder werkstofflich verwertet.

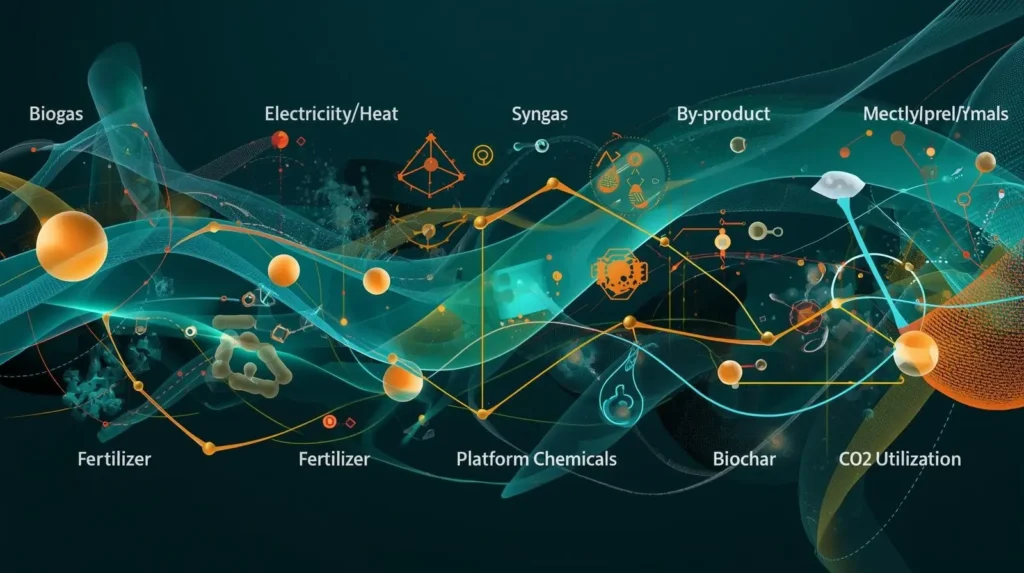

Produkte & Wertschöpfung

Die Wertschöpfung einer Bioraffinerie entsteht nicht nur durch Energieproduktion, sondern durch ein breites Portfolio an Endprodukten. Von Biogas über Plattformchemikalien bis hin zu Biochar lassen sich vielfältige Absatzmärkte bedienen. Diese Diversifizierung senkt Risiken, macht Projekte resilienter und erschließt Erlöse in Industrie, Landwirtschaft und Energiewirtschaft.

Ein durchdachtes Produktportfolio entscheidet über die Wirtschaftlichkeit: Energieprodukte sichern Basisumsätze, Chemikalien bringen höhere Margen und Nebenprodukte verbessern ESG-Kennzahlen. So entsteht ein Geschäftsmodell, das technologische Effizienz mit Marktpotenzial kombiniert – und Kommunen wie Unternehmen eine nachhaltige, investierbare Zukunftsperspektive bietet.

Energie (Biogas, Strom/Wärme, Synthesegas)

Biogas aus anaerober Vergärung kann direkt in Blockheizkraftwerken verstromt oder zu Biomethan aufbereitet und ins Gasnetz eingespeist werden. Damit entstehen planbare Erlösströme aus Strom, Wärme und Netzentgelten. Synthesegas aus Vergasung bietet zusätzliche Optionen, etwa als Rohstoff für Methanol oder Fischer-Tropsch-Kraftstoffe.

Für Stadtwerke, Industrieparks oder Agrarbetriebe bedeutet dies eine Diversifizierung der Energieversorgung und stabile Einnahmen. Kombinationen mit Fernwärmenetzen, CO₂-Abscheidung oder Power-to-X erhöhen die Wertschöpfungskette. Förderprogramme (EEG, RED II/III) und langfristige Abnahmeverträge sichern Projekte finanziell ab.

Biokraftstoffe & Plattformchemikalien

Flüssige Biokraftstoffe wie Bioethanol, Biodiesel oder Pyrolyseöl decken die Nachfrage in Verkehr, Luftfahrt und Chemie. Gleichzeitig entstehen Plattformchemikalien wie Lävulinsäure, Bernsteinsäure oder Furfural, die in Pharma, Kosmetik oder Kunststoffproduktion gefragt sind. Damit werden Märkte erschlossen, die höhere Margen als reine Energieprodukte bieten.

Die Kopplung von Kraftstoff- und Chemieproduktion steigert Resilienz: Wenn die Ölpreise schwanken, sichern Chemikalienabnehmer stabile Erlöse. Unternehmen nutzen Zertifizierungen (ISCC, REDcert) für Marktzugang und Premiumpreise. Strategische Partnerschaften mit Raffinerien oder Chemiekonzernen erleichtern Skalierung und Marktintegration.

Nebenprodukte (Dünger, Biochar, CO₂-Nutzung)

Digestate aus Vergärung oder Kompostierung können zu hochwertigen Düngemitteln veredelt werden. Biochar bindet dauerhaft Kohlenstoff, verbessert Böden und kann als Zuschlagstoff in Bau- und Filtermaterialien genutzt werden. Diese Nebenprodukte schaffen nicht nur zusätzliche Umsätze, sondern verbessern auch die Nachhaltigkeitsbilanz der Anlage.

CO₂ aus Biogasaufbereitung oder Fermentation lässt sich in Gewächshäusern, Getränkeproduktion oder als Feedstock für synthetische Kraftstoffe einsetzen. Damit werden Kreisläufe geschlossen und Klimavorteile verstärkt. Solche Mehrwertprodukte erhöhen die Gesamtprofitabilität, mindern Abhängigkeit von Energiepreisen und positionieren Projekte attraktiv für Investoren und Fördergeber.

Regulierung & Förderung (Deutschland/EU)

Der Erfolg einer Bioraffinerie hängt stark vom regulatorischen Umfeld ab. EU-weit setzen Richtlinien wie RED II/III klare Ziele für erneuerbare Energien und Biokraftstoffe. Die Kreislaufwirtschaftsstrategie fördert den Übergang von Linear- zu Mehrwertsystemen. Diese Vorgaben schaffen Planungssicherheit und definieren Nachhaltigkeitsstandards, die Investitionen anziehen und Märkte öffnen.

Neben der EU-Ebene prägen nationale Gesetze und Förderprogramme die Projektlandschaft. Für Betreiber ist es entscheidend, Genehmigungen, Umweltauflagen und Förderlogiken frühzeitig in die Planung einzubeziehen. So lassen sich Risiken minimieren, Projektlaufzeiten verkürzen und Finanzierungen sichern.

EU-Rahmen (z. B. RED II/III, Kreislaufwirtschaft)

Die EU-Richtlinien RED II/III regeln verbindliche Quoten für erneuerbare Energien im Verkehrssektor und fördern den Einsatz fortschrittlicher Biokraftstoffe. Zusätzlich sorgt die Kreislaufwirtschaftsstrategie für Anreize, Reststoffe hochwertig zu nutzen, anstatt sie zu deponieren oder zu verbrennen. Damit entsteht ein starker Push für Investitionen in moderne Anlagen.

Für Entwickler bedeutet das: Zertifizierungen wie ISCC oder REDcert sind Pflicht, um Märkte in der EU bedienen zu können. Unternehmen, die frühzeitig auf EU-konforme Standards setzen, sichern sich nicht nur regulatorische Sicherheit, sondern auch Premiumpreise und Zugang zu internationalen Absatzkanälen.

Deutscher Rechtsrahmen (BImSchG, Abfallrecht)

In Deutschland greifen das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Abfallrecht und Energierecht ineinander. Sie regeln Genehmigungen, Emissionsgrenzen, Substratnutzung und Abfallklassifizierung. Betreiber müssen Auflagen zu Lärm, Geruch und Emissionen erfüllen und Nachweise über Inputstoffe erbringen. Eine enge Abstimmung mit Behörden ist hier erfolgskritisch.

Gleichzeitig eröffnet das deutsche Abfallrecht Chancen: Reststoffe dürfen stofflich oder energetisch verwertet werden, solange Standards eingehalten sind. Das schafft rechtliche Klarheit, fördert Innovation und sorgt für einen stabilen Markt für Substrate und Produkte.

Förderprogramme & Zertifizierungen (Übersicht)

Bund und Länder stellen Fördermittel für Planung, Pilotierung und Skalierung bereit – von Zuschüssen über Darlehen bis zu Steuererleichterungen. Wichtige Programme sind etwa die Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW) oder Innovationsförderungen für Bioenergie. Diese reduzieren CAPEX und beschleunigen Projektstarts.

Zertifizierungen wie ISCC, REDcert oder DIN EN ISO sichern Marktzugang, Transparenz und Glaubwürdigkeit. Wer diese Standards erfüllt, punktet nicht nur bei Behörden und Investoren, sondern erzielt auch bessere Preise in regulierten Märkten. Damit werden Zertifikate zu einem echten Wettbewerbsvorteil.

Wirtschaftlichkeit & Business-Modelle

Die Profitabilität einer Bioraffinerie hängt direkt von der Balance zwischen Investitionskosten (CAPEX), Betriebskosten (OPEX) und Erlösquellen ab. Nur wer technologische Effizienz, gesicherte Feedstocks und stabile Abnehmer vereint, kann langfristig wettbewerbsfähig agieren. Business-Modelle müssen daher regional angepasst und flexibel skalierbar sein.

Ein ganzheitlicher Ansatz integriert Finanzierung, Förderungen, Lieferketten und Absatzmärkte. Erfolgreiche Projekte arbeiten oft modular, starten mit einer Kerntechnologie und erweitern schrittweise. So sinken Risiken, während Renditen steigen.

CAPEX/OPEX-Treiber

CAPEX wird vor allem durch Anlagengröße, Technologiekomplexität, Vorbehandlungsstufen und Genehmigungsaufwand bestimmt. Pilotanlagen sind günstiger, skalieren aber schlechter; Großanlagen erreichen bessere Stückkosten, erfordern jedoch hohe Anfangsinvestitionen. Förderprogramme reduzieren den Kapitaleinsatz und verbessern die Investitionsrechnung.

OPEX hängt stark von Feedstock-Qualität, Energieeffizienz, Personalaufwand und Wartungsintervallen ab. Ein stabiler Substratpreis und optimierte Prozesse senken Betriebskosten. Digitalisierung (Monitoring, Predictive Maintenance) reduziert Ausfälle und steigert die Gesamtrentabilität.

Erlösquellen (Energieverkauf, Chemikalien, Zertifikate)

Die klassische Einnahmequelle ist der Verkauf von Strom, Wärme oder Biomethan. Zusätzliche Marge entsteht durch Plattformchemikalien wie Bioethanol oder Biopolymere. Märkte für Biokraftstoffe sind durch Quoten gesichert, während Chemieprodukte höhere Preise erzielen können.

Wachsende Bedeutung haben Zertifikate und Gutschriften: CO₂-Zertifikate, Herkunftsnachweise und grüne Labels erhöhen die Einnahmen. Wer auf Mehrprodukt-Strategien setzt, verringert die Abhängigkeit von einzelnen Preisentwicklungen und schafft ein resilienteres Geschäftsmodell.

Standort- und Logistikfaktoren

Der Standort bestimmt maßgeblich die Wirtschaftlichkeit: Nähe zu Feedstock-Quellen senkt Transportkosten, Anbindung an Netze (Gas, Strom, Wärme) erleichtert Vermarktung. Industrie-Cluster bieten zusätzliche Vorteile wie Abwärmenutzung und gemeinsame Infrastruktur.

Logistik ist ein kritischer Kostenblock. Effiziente Sammel- und Lieferketten, Zwischenlager und multimodale Transporte (Straße, Schiene, Wasser) minimieren OPEX. Projekte, die lokale Partner einbinden und Transportwege kurzhalten, sichern langfristig stabile Margen und höhere Wettbewerbsfähigkeit.

Umweltbilanz & Nachhaltigkeit

Eine Bioraffinerie leistet nur dann einen echten Beitrag, wenn die Umweltbilanz positiv ausfällt. Entscheidend sind Emissionen, Ressourceneffizienz und die Fähigkeit, Stoffkreisläufe zu schließen. Investoren und Politik achten zunehmend auf ESG-Kriterien, weshalb Nachhaltigkeit längst ein zentrales Business-Argument ist – nicht nur ein Zusatz.

Transparenz, Zertifizierungen und belastbare Daten schaffen Vertrauen. Betreiber, die ihre ökologische Wirkung quantifizieren und kommunizieren, erhalten leichter Fördermittel, Partnerschaften und Abnehmer. So wird Nachhaltigkeit vom Pflichtprogramm zum Wettbewerbsvorteil.

Lebenszyklus-Analysen (LCA)

LCA bewertet den gesamten Lebenszyklus: von der Rohstoffgewinnung über Transport, Umwandlung und Nutzung bis zur Entsorgung. Dabei werden Emissionen, Energieeinsatz und Ressourcenverbrauch in CO₂-Äquivalente übersetzt. Für eine Bioraffinerie ist dies entscheidend, um die tatsächlichen Klimavorteile gegenüber fossilen Prozessen nachzuweisen.

Eine präzise LCA dient nicht nur der Umweltbilanz, sondern auch der Investorenkommunikation. Fördergeber, Banken und Kunden verlangen belastbare Zahlen. Wer hier Transparenz zeigt, sichert Vertrauen und verbessert die Chancen auf Finanzierung und langfristige Marktintegration.

Emissionen, Energieeffizienz, Materialkreisläufe

Ein zentraler Vorteil moderner Anlagen liegt in reduzierten Emissionen: geringere Methanverluste, CO₂-Abscheidung und die Nutzung von Abwärme. Verbesserte Energieeffizienz senkt OPEX und steigert Klimanutzen. Durch Kaskadennutzung von Reststoffen werden Materialkreisläufe geschlossen, die sonst ungenutzt blieben.

So entstehen Synergien zwischen Abfallwirtschaft, Energieproduktion und Industrie. Neben ökologischen Vorteilen verbessert dies die Positionierung im Wettbewerb. Unternehmen können damit nicht nur regulatorische Anforderungen erfüllen, sondern auch Premiumkunden gewinnen, die Wert auf nachhaltige Lieferketten legen.

Reporting & ESG-Kennzahlen

ESG-Berichte verlangen harte Daten: CO₂-Reduktion, Energieeffizienz, Recyclingquoten und soziale Effekte. Betreiber einer Bioraffinerie sollten diese Kennzahlen strukturiert erheben und jährlich berichten. Ein robustes Reporting stärkt Glaubwürdigkeit und öffnet Türen zu institutionellen Investoren.

Zudem sind ESG-Kennzahlen zunehmend Grundlage für Kreditkonditionen und Fördermittel. Wer nachweisen kann, dass die Anlage konkrete Klima- und Sozialziele unterstützt, profitiert finanziell und reputativ. So wird Nachhaltigkeit nicht nur Pflicht, sondern eine direkte Wertsteigerung.

Fallstudie: Rheine Bioraffinerie GmbH & Co. KG

Die Rheine Bioraffinerie GmbH & Co. KG zeigt exemplarisch, wie moderne Anlagen in Deutschland erfolgreich umgesetzt werden können: Mit einem breiten Technologieportfolio, klarer Nachhaltigkeitsstrategie und regionaler Verankerung schafft das Unternehmen Wertschöpfung aus Reststoffen, stärkt lokale Industrien und erfüllt gleichzeitig anspruchsvolle Umwelt- und Compliance-Standards.

Unternehmensprofil & Positionierung

Die Rheine Bioraffinerie GmbH & Co. KG gilt als Vorzeigeprojekt im deutschen Bioenergie-Sektor. Das Unternehmen positioniert sich klar als Innovator zwischen Abfallwirtschaft, Chemie und Energieversorgung. Durch den Fokus auf Mehrprodukt-Strategien erschließt es Märkte jenseits klassischer Energieverwertung und setzt Maßstäbe in Effizienz und Nachhaltigkeit.

Die Firma nutzt regulatorische Rahmenbedingungen optimal und hat sich durch strategische Partnerschaften und eine klare ESG-Orientierung einen Wettbewerbsvorteil gesichert. Sie dient Kommunen wie Industrie als Blaupause für die erfolgreiche Umsetzung von Bioraffinerie-Konzepten im deutschen Kontext.

Standort & Anlagenüberblick

Der Standort in Rheine bietet Zugang zu kommunalen Bioabfällen, landwirtschaftlichen Reststoffen und industriellen Nebenprodukten. Diese Nähe zu Substraten senkt Logistikkosten und macht kontinuierliche Versorgung möglich. Zudem profitieren Projekte hier von vorhandener Infrastruktur und Anbindung an Strom- und Gasnetze.

Die Anlage kombiniert verschiedene Technologien auf einem Areal, was eine flexible Anpassung an Feedstock-Schwankungen ermöglicht. So wird aus einem regionalen Standort ein hochskalierbares Innovationszentrum mit klarer Marktorientierung.

Technologieportfolio / Prozesse

Zum Einsatz kommen thermochemische und biochemische Linien: Pyrolyse für Kunststofffraktionen, Vergärung für organische Reststoffe und Gasaufbereitung für Netzeinspeisung. Ergänzt wird dies durch Abwärmenutzung und CO₂-Verwertung. Das Ergebnis ist ein maximaler Output bei minimierten Reststoffen.

Durch modulare Prozesse kann die Anlage sukzessive erweitert werden. Diese Skalierbarkeit reduziert Investitionsrisiken und erlaubt eine flexible Anpassung an neue Marktanforderungen oder regulatorische Änderungen.

Produktlinien & Abnehmerbranchen

Das Portfolio reicht von Biogas, Biomethan und Strom über Plattformchemikalien bis zu Biochar und Düngemitteln. Diese Diversifizierung reduziert Abhängigkeiten und eröffnet Margen in unterschiedlichen Märkten. Abnehmer sind Energieversorger, Chemieunternehmen und Landwirtschaftsbetriebe.

Besonders wertvoll ist die Möglichkeit, Nischenprodukte für Premiumsegmente zu liefern. Damit sichert sich die Rheine Bioraffinerie stabile Erlöse, auch wenn sich Energiepreise schwankend entwickeln.

Nachhaltigkeit & Compliance

Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil des Geschäftsmodells. Schon in der Planung wurden Emissionen, Stoffkreisläufe und Ressourcenschonung berücksichtigt. Neben den ökologischen Vorteilen stärkt dies die Attraktivität bei Banken, Förderinstitutionen und internationalen Partnern.

Compliance wird nicht als Pflicht, sondern als strategischer Hebel verstanden. Strenge Einhaltung von Umwelt- und Sicherheitsauflagen sichert Reputation und minimiert Betriebsrisiken.

Zertifizierungen / Standards

Die Rheine Bioraffinerie erfüllt gängige Zertifizierungen wie ISCC oder REDcert. Damit sind Absatzmärkte in der EU gesichert, und Kunden erhalten Transparenz über Herkunft und Nachhaltigkeit der Produkte.

Zudem werden branchenspezifische Qualitäts- und Sicherheitsstandards eingehalten, was die Wettbewerbsfähigkeit erhöht und Vertrauen bei Investoren schafft.

Umwelt-/Sicherheitsmanagement

Ein robustes Umweltmanagementsystem überwacht Emissionen, Reststoffströme und Ressourceneffizienz. Digitale Tools ermöglichen Echtzeit-Daten und vorausschauende Optimierungen. Das sorgt für langfristige Stabilität im Betrieb.

Sicherheitsmanagement steht ebenso im Fokus: Schulungen, Notfallpläne und Zertifizierungen sorgen für Compliance und Arbeitsschutz. Dies stärkt nicht nur die Belegschaft, sondern auch die Akzeptanz in der Region.

Forschung, Partnerschaften & Meilensteine

Die Rheine Bioraffinerie arbeitet eng mit Hochschulen, Forschungsinstituten und Industriepartnern zusammen. So fließen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in die Praxis ein, und die Anlage bleibt technologisch auf dem neuesten Stand.

Partnerschaften mit Industrieclustern schaffen Zugang zu Kapital, Know-how und Märkten. Das Unternehmen setzt Meilensteine in Entwicklung, Skalierung und Internationalisierung.

Kooperationen (Hochschulen/Institute)

Kooperationen mit Universitäten ermöglichen Pilotprojekte und Innovationsförderung. Studierende und Forschende nutzen die Anlage als Reallabor, während das Unternehmen von neuen Verfahren und Talenten profitiert.

Institute liefern praxisnahe Studien zu Substraten, Technologien und Märkten. Dieses Wissen stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und beschleunigt Skalierungen.

Presse & Veröffentlichungen (Quellen)

Regelmäßig erscheinen Berichte in Fachpresse und regionalen Medien. So wird Sichtbarkeit geschaffen und Vertrauen bei Stakeholdern aufgebaut. Die Publikationen zeigen das Projekt als Leuchtturm für nachhaltige Technologien.

Darüber hinaus dienen Whitepaper, Konferenzbeiträge und Fachartikel als Multiplikatoren. Damit wird die Rheine Bioraffinerie in Politik, Forschung und Wirtschaft als Vorreiter wahrgenommen.

Umsetzung: Von der Idee zum Projekt

Der Weg von der Vision zur realen Bioraffinerie verlangt strukturierte Planung und klare Meilensteine. Jede Phase – von der Machbarkeitsstudie über die Feedstock-Sicherung bis hin zur Pilotierung – reduziert Risiken und erhöht die Investierbarkeit. Entscheidend ist die frühe Einbindung von Behörden, Partnern und Investoren.

Ein erfolgreiches Projekt entsteht durch interdisziplinäre Zusammenarbeit: Technik, Recht, Finanzierung und Marktstrategie müssen ineinandergreifen. Wer früh Pilotanlagen plant, Förderprogramme nutzt und langfristige Lieferverträge schließt, schafft ein stabiles Fundament für späteren Großbetrieb und Markterfolg.

Machbarkeitsstudie & Genehmigungen

Die Machbarkeitsstudie analysiert Substratpotenziale, Technologieoptionen, Standortbedingungen und Marktchancen. Sie zeigt Investoren die ökonomische Tragfähigkeit auf und bildet die Basis für Förderanträge. Ohne fundierte Studie drohen hohe Risiken, Verzögerungen oder sogar Projektabbrüche.

Parallel laufen Genehmigungsverfahren nach BImSchG, Abfallrecht und Baurecht. Frühzeitiger Dialog mit Behörden und Gutachtern spart Zeit und Kosten. Klare Umwelt- und Sicherheitskonzepte stärken die Akzeptanz in der Region und erleichtern die Umsetzung.

Feedstock-Sicherung & Lieferketten

Ohne gesicherte Einsatzstoffe ist kein Betrieb möglich. Deshalb werden langfristige Lieferverträge mit Kommunen, Agrarbetrieben oder Industriepartnern abgeschlossen. Solche Vereinbarungen schaffen Planungssicherheit, sichern Mengen und stabilisieren Kosten.

Neben der Quantität ist die Qualität entscheidend: Substrate müssen kontinuierlich, sauber und homogen verfügbar sein. Logistik- und Vorbehandlungsstrategien (Sortierung, Trocknung, Transport) verhindern Engpässe und sichern reibungslose Prozesse im späteren Betrieb.

Pilotierung, Skalierung, Betrieb

Pilotanlagen testen Technologien im kleinen Maßstab, prüfen Ausbeuten und zeigen Investoren reale Ergebnisse. Diese Phase ist entscheidend, um Prozessrisiken zu reduzieren und Optimierungen vorzunehmen, bevor größere Summen investiert werden.

Nach erfolgreicher Pilotierung folgt die Skalierung in modulare Großanlagen. Im laufenden Betrieb sichern Digitalisierung, Predictive Maintenance und ESG-Reporting langfristige Effizienz und Transparenz. So entwickelt sich aus einer Idee ein dauerhaft profitables Geschäftsmodell.

Ausblick 2025+: Trends und Chancen in Deutschland

Die nächsten Jahre versprechen für Bioraffinerien in Deutschland starkes Wachstum. Klimaziele, steigende Rohstoffpreise und eine wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Produkten beschleunigen den Ausbau. Wer früh investiert, profitiert von Förderungen, First-Mover-Vorteilen und der Chance, Standards in einer jungen Branche mitzugestalten.

Zudem rücken Investoren und Kunden ESG-Kriterien immer stärker in den Fokus. Projekte, die Nachhaltigkeit klar belegen können, gewinnen leichter Kapital, Marktanteile und öffentliche Unterstützung. Damit eröffnen sich langfristige Chancen, die weit über den Energiesektor hinausreichen.

Technologische Entwicklungen

Neue Verfahren wie hydrothermale Verflüssigung, fortschrittliche Pyrolyse oder biotechnologische Fermentationsplattformen treiben die Effizienz nach oben. Gleichzeitig ermöglicht Digitalisierung präzise Prozesssteuerung, Predictive Maintenance und datenbasiertes Reporting. Diese Kombination reduziert OPEX und verbessert Ausbeuten.

Innovationen im Anlagenbau eröffnen modulare Konzepte: kleinere Einheiten für Kommunen, skalierbare Cluster für die Industrie. So lassen sich Marktbarrieren abbauen und neue Geschäftsmodelle testen, bevor Großprojekte umgesetzt werden.

Marktimpulse & politische Weichenstellungen

Die deutsche und europäische Politik erhöht den Druck, fossile Energieträger zu ersetzen. Quoten für Biokraftstoffe, CO₂-Bepreisung und Kreislaufwirtschaftsstrategien schaffen stabile Rahmenbedingungen. Fördermittel aus Klima- und Innovationsfonds beschleunigen Investitionen zusätzlich.

Marktimpulse kommen auch aus der Chemie- und Bauindustrie: Nachfrage nach biobasierten Rohstoffen wächst, während Kunden zunehmend Transparenz einfordern. Unternehmen, die früh liefern können, sichern sich attraktive Margen und Marktanteile.

Rolle von CO₂-Management und Wasserstoff

CO₂ wird vom Abfallprodukt zum Rohstoff. Technologien zur Abscheidung und Nutzung (CCU/CCS) eröffnen neue Wertschöpfungspfade: von Getränkekohlensäure bis zu synthetischen Kraftstoffen. In Kombination mit Zertifikaten und Klimaberichten wird CO₂-Management ein zentrales Geschäftsmodell.

Parallel gewinnt Wasserstoff an Bedeutung. Biogasreformierung oder die Kopplung mit Elektrolyse machen Bioraffinerien zu wichtigen Akteuren in der Wasserstoffwirtschaft. Damit erweitern sie ihr Portfolio und positionieren sich als Schlüsselplayer der Energiewende.

FAQ zur Bioraffinerie

Was unterscheidet Bioraffinerien von Waste-to-Energy?

Eine klassische Waste-to-Energy-Anlage erzeugt vor allem Strom und Wärme durch Verbrennung. Eine Bioraffinerie dagegen verfolgt eine Kaskadenstrategie: Sie produziert parallel Energie, Biokraftstoffe, Chemikalien und Nebenprodukte wie Dünger oder Biochar. Dadurch entstehen höhere Wertschöpfung, bessere Ressourceneffizienz und attraktivere Erlöse – bei gleichzeitig reduzierten Emissionen.

Für Investoren und Kommunen bedeutet das: Während Waste-to-Energy eher eindimensional bleibt, eröffnet die Bioraffinerie multiple Märkte. Sie erfüllt nicht nur Energieziele, sondern auch Klimastrategien und Kreislaufwirtschaftsanforderungen – ein klarer Vorteil in der deutschen und europäischen Nachhaltigkeitspolitik.

Welche Feedstocks sind in Deutschland am gängigsten?

In Deutschland dominieren Bioabfälle aus Haushalten und Kommunen, landwirtschaftliche Reststoffe wie Gülle, Mist und Stroh sowie forstwirtschaftliche Nebenprodukte. Diese Ströme sind regional verfügbar, werden politisch gefördert und eignen sich für biochemische wie thermochemische Verfahren.

Auch industrielle Nebenprodukte – etwa Papierfaserreste oder Lebensmittelabfälle – gewinnen an Bedeutung. Für thermochemische Linien sind zudem Kunststofffraktionen relevant. Entscheidend ist die Kombination mehrerer Quellen, um Versorgungssicherheit und gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.

Lohnt sich eine Bioraffinerie wirtschaftlich?

Ja – vorausgesetzt, Standort, Substrate und Abnehmermärkte sind gut geplant. Wirtschaftlichkeit entsteht durch Diversifizierung: Energieverkäufe sichern Basisumsätze, Chemikalien und Zertifikate bringen höhere Margen. Förderprogramme und CO₂-Preise verbessern die Rendite zusätzlich.

Langfristig lohnt sich eine Bioraffinerie, weil sie fossile Abhängigkeiten reduziert und stabile Geschäftsmodelle bietet. Projekte, die ESG-Kriterien erfüllen und auf Mehrprodukt-Strategien setzen, überzeugen Investoren und sichern sich Wettbewerbsvorteile im wachsenden Bioökonomie-Markt.

Welche Genehmigungen sind erforderlich?

In Deutschland greifen vor allem das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Abfall- und Baurecht. Betreiber müssen Umweltverträglichkeit, Emissionsgrenzen und sichere Abfallnutzung nachweisen. Je nach Technologie sind wasserrechtliche oder abfallrechtliche Genehmigungen ebenfalls notwendig.

Frühzeitiger Kontakt mit Behörden, Gutachtern und Kommunen beschleunigt den Prozess. Eine fundierte Machbarkeitsstudie und ein klares Umwelt- sowie Sicherheitskonzept sind Pflicht, um Genehmigungen effizient zu erhalten und Projektverzögerungen zu vermeiden.

Beratung, Studien oder Kooperationen anfragen

Interessieren Sie sich für Projekte im Bereich Bioraffinerie? Kontaktieren Sie uns für individuelle Beratung, Machbarkeitsstudien oder Kooperationen – gemeinsam entwickeln wir nachhaltige Lösungen mit Zukunft.